チェルフィッチェ 『三月の5日間』リクリエーション

金曜日。

京都岡崎のロームシアターに気になる演劇を見てきました。

これもまたツイッターの反響ぶりに、

何だこれは!?といてもたってもいられず、

内容もキャストもよくわからないままに当日飛び込みで。

演劇は、ビラや告知を見ても

実際どんなものなのか想像がつきにくいものがあり

何を観に行くかは、博打的な要素が

比較的他に比べて大きいなと感じています。

なので、実際に観劇した人のコメントというのは

ものすごく重要な材料で、それも

普通に面白かった、楽しかったというのではなく、

下手すると解読不明なコメントが続くような作品だと、

これはどういうこと?どうなっているの?と、

想像力をかきたてられ、

それを自分の目で確認するというのが

一番の動機になっています。

衝動って大事。

↓ロームシアター

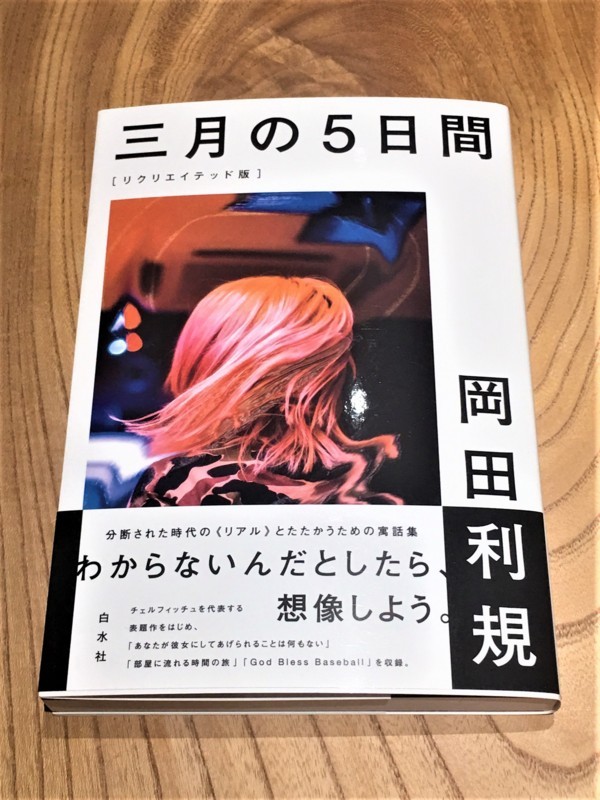

今回観劇したのは、

岡田利規が全作品の脚本・演出を担当する

演劇カンパニーであるチェルフィッチェの

代表作『三月の5日間』という作品(2004年初演作)。

時は2003年の3月。

イラク戦争が今にも勃発しようとしていて、

不穏な世界情勢が渦巻いているなか、

東京・渋谷の街角に居合わせた若者たちの5日間を描いた戯曲。

開演時間となり暗転。

そこからゆっくりと世界が立ち上がってゆく。

舞台上部にはホテルの天井と思わしき

四角いボックスが浮遊している。

地面には二方向からゼブラゾーン。

渋谷のスクランブルを連想させる。

極めてシンプルでミニマムな装置。

そして、かなりラフな普段着の格好の女の子が、

ダラダラと袖から登場。

いかにも場を持て余し、

所在なげにのろのろと舞台の中央へと。

しばらくこちら側を物珍しそうにゆっくりと右から左へと眺め、

うすら笑いのようなものを浮かべながら、

退屈しのぎにでもと言った風に、

おもむろに話はじめる。

「それじゃ『三月の5日間』ってのをはじめようと思うんですけど、

5日間のまずその第一日目ですけど、

あ、これは二〇〇三年の三月の話なんですけど、

朝起きたら、

あ、これはミノベくんって人の話なんですけど…

ホテルだったんですね朝起きたら、

あれなんでホテルにいるんだ俺って思ったんですけど、

しかも隣に誰だよこいつ知らねえっていう女が

なんか寝てるよって思ったんですけど、

でもすぐ思い出したんですけど、

あ、きのうの夜そういえば、

そうだここ渋谷のラブホだ思いだした、

ってすぐ思いだしたんですけど、

だから朝起きたらホテルだったっていうその朝は、

三月の5日間の正確に言うと二日目の朝なんで、

まずは一日目のことから話そうと思ってるんですけど、

だからその一日前の話からしようと思うんですけど…」

とりとめのない話が、

延々、途切れなく投げかけられる。

その極めて日常的で、

若者特有の歯切れのないダラダラとした口ぶりは

もはや演技なのか素なのか。

すでに劇が始まっているのか、

それとも劇が始まる前説なのか、

そもそもこの女の人は役者なのか、

それともどこからか迷い込んできた場違いな素人さん?

というくらい、平然と。

あまりに日常的な会話のやり取りに突如巻き込まれ、

こちらも思わず「へえ」「そうなんだあ」と

相槌を入れてしまうようなほど

いわゆる演劇というにはほど遠いような

低い体温で劇は進んでゆく。

しかも、その不安定で、要領を得ない口ぶりに、

身体を乗っ取られてしまったのか、

イソギンチャクかクラゲの如く

常に手足をブラブラ、妙な方向へ体を捻じ曲げ、

終始落ち着きのない様子。

そう、彼女は役を演じているというよりもむしろ、

自らが発している浮ついたセリフそのものになりきっている。

そして、その立ち振る舞いは、まるで、

様々な揺らぎのなかで危ういバランスをとりながら、

どうにか社会との折り合いをつけようと生きる

若者たちの独特な浮遊感を実に見事に体現しているように見えた。

そのうち、一人また一人と舞台に人が現れ、

同じようにして、

奇妙な体の動きを織り交ぜながら、

感情がうまく表現できていないような不器用な口ぶり、

かみ合っていそうで、実はそうならない会話が

淡々と繰り広げられてゆく。

時には、全く同じセリフが登場したり、

同じ役柄を別の人が取って代わったり、

主観・客観・傍観・俯瞰、

様々なアングルから同一の場面をループしたり。

まるで人称を全て剥奪して、

2003年3月のリアルの彼らも、

それらを回想する語りの中にいるカギカッコつきの彼らも、

あるいはそれらを劇として繰り広げられている、

今京都のこの場所で生じている現象という次元さえもを巻き込んで

ストーリーがメタ化してゆく。

そうやっていくつものレイヤーを何枚も何枚も

割とデタラメに積み重ねていった結果、

残像感を伴った物語の厚みというものが生まれていき、

その重なりのちょっとしたズレ・ブレが、

登場人物たちの交わりそうで交わらない関係性と

絶妙にシンクロしてゆく。

そして、まるで立体パズルを組み立ててゆく要領で、

同じ空間を複数の視点から多面的に捉えることで

舞台の上に、実に生々しい渋谷の街、

それも遠い国で戦争が起ころうとしていることなど

ほとんどお構いなしに惰性で回り続ける等身大の渋谷が

立体的に立ち上がってくるのである。

そういった独特の浮遊感や、

ぼんやりとした不安に彩られた、

定まらないおとぎの世界で、

チャプチャプと大波小波にあてどなく漂いながら、

時折アブクを食らって生きるクラゲのような彼らの

退屈で平凡な日常のスケッチに、

突如異物が混入される。

それがイラク戦争に反対するためのデモ行進に

バッタリと出くわすというくだり。

各セクションに織り交ぜられるその瞬間は、

まるで強烈なビンタか、

バケツで水を浴びせかけられたかのように

一気に”現実”を突き付けられるような瞬間で、

それまで、もやもや、ふわふわとしていた場の空気が、

目に見えて引き締まるような感覚を覚えるのだ。

それは心地よい眠りの中で見た夢の世界から、

乱暴に鳴り続ける目覚まし時計によって、

有無を言わさず叩き起こされるかのような感じに近い。

この落差を体感させることが

まるでこの作品の目的であるかのようである。

しかしこの落差は一体全体何なのだろう。

少なくとも、このデモ行進が、

自分の頭の中の世界とリアルな現実社会との間に存在する、

目に見えないほど薄いが実は強度のある被膜を

ぶち破る一種の起爆装置として描かれていることは間違いない。

実際、彼らがそこを飛び抜けた先の渋谷は、

いつもの渋谷ではもはやなく、

見知らぬ異国の街のような感覚をもって前に立ちはだかる。

自らさえも持て余すほどの時間と自由との中で、

行先も目的もわからないまま、

ただ茫然と日々を繰り返す若者たちが

その日常の範疇から、無意識的に

”越境”してゆく瞬間を、

これほど生々しく追体験させる作品はそうない。

つまり、それはただ傍から目撃するのでもなく、

疑似体験でもなく、

自分がまさにかつて味わったはずの実体験を

ぶり返すようなという意味で。

そうして、身の丈の現実から

思わず足をはみ出してしまったにもかかわらず、

最後のシーンでは、坂の途中で、

ホームレスの男が電信柱の影で野糞している所に出くわし、

そういう場面に出くわしたことのショックもさることながら

その人を最初、犬か何か動物だと思って見てしまった

自分自身に嫌悪して、吐いてしまい、

そうこうしているうちに、

渋谷の街はまたいつもの平凡な渋谷に戻ってしまう。

そして出会った男女は互いに名前も知らず、

おそらく二度と再会することもない。

何か平凡な日常から抜け出すことができたかもしれない5日間は、

そのまま真空パックされたように

記憶の奥底に回収され、

次の瞬間にはもう、渋谷の巨大な改札の雑踏の中へと

いつもの日常が流れ込んでゆく。

これほどあっけない幕切れこそが、

この作品の仕舞いにふさわしい。

暗転する舞台の空虚を見つめながら、

これをどう処理すればよいのか

呆然とするしかない自分だけが取り残されるのであった。

これは実にスリリングで生々しい演劇体験でした。

上演終了後、

美術ライターの島貫泰介さんの進行で、

朝倉千恵子さん、板橋優里さん、

中間アヤカさん、米川幸リオンさんの

4名の演者が登壇してのアフタートーク。

各人の役への入り方や、

全国巡業で地方ごとの客席の反応の違い、

1回上演が終わるごとに、

年を取り続ける作品の円熟ぶり等々について

お話を伺うことができました。

しかし、その裏話的な内容よりも、

自分が驚いたのは、

今ここでご本人として登場して

素のトーンで話しているはずの彼・彼女らの

口ぶりだったり、身振り手振りのさまが、

まさにさっき舞台上で繰り広げられていた物語の

登場人物そのままだったこと。

特に、”ミッフィーちゃん”は

ほとんど本人が本人役をしたんじゃないかというくらいで、

素なのか、素という演技なのか、困惑させられる。

まるでさっきの本編の延長戦か、

スピンオフドラマを見ているかのような衝撃のオマケでした。

このアフタートークと本編の演劇とを見比べ、

その差異のなさを目の当たりにする機会を得たことで、

作品に対して、より強度が増した印象を持つことができました。

劇場を出て、川端通りへ出る道すがら、

人気のない通りで、思い立って、

ちょっとデモ行進の再現シーンを真似てやってみた。

不意に先の角から自転車が飛び出してきて、

ハッと我に返り、すぐに仕草をやめて、

何事もなく家路を急いだ。

夜の街を楽しむ人でにぎわう三条通まで来る頃には

もう、いつもの日常がそこに広がっていた。

<追記>

兎にも角にも、ものすごいものを目撃してしまったわけだが、

後から思い返せば、これに似たような読書体験が実はあって、

福永信の『星座から見た地球』を読んだ時の衝撃が

それに近いなあと感じました。